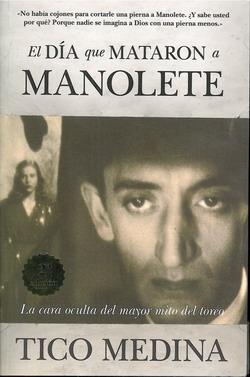

Aquella tarde, Manolete olía a muerto. Y hacia esa muerte, ¿qué lo llevaba? Cuenta Tico Medina lo que le han contado tras cincuenta años de escritor a portagayola: la cornada, la carretera, el coño, la cocaína, la cirugía… y también, un poco, Córdoba. He estado una tarde encerrado con el libro de Tico y creo ahora mismo estar en Linares, año 47, viendo agonizar al cuarto califa y oyendo el compás del tiempo en el goteo de su sangre cayendo sobre una palangana después de atravesar el colchón de la camilla en el que era intervenido. «El público sólo está contento conmigo cuando me ve camino de la enfermería», decía el ''monstruo" se le exigía todo, se le protestaba casi todo, se le cambiaba la letra original del pasodoble que llevaba su nombre, querían poco menos que beberle su sangre… aunque, al final, alguien dejó dicho aquello de «teníamos hambre, pero teníamos a Manolete», el arte gótico del toreo, el matador salido de un cuadro de El Greco, el que se hizo carne de superlativo. Manuel Rodríguez fue a morir poco antes de soltar definitivamente los trastos; su idea era acabar con el calvario de la temporada y marchar a México un tiempo, casarse con Lupe Sino, a la que amaba ferozmente, e instalarse en Córdoba a vivir de sus negocios. Era millonario: treinta años, treinta millones. Cobraba cuarenta mil duros de la época por tarde en aquellos años cuarenta, cuando un sueldo bueno en España no llegaba a los cuatro dígitos. Vivía en la mejor casa de Córdoba, entregada al amor de su madre, doña Angustias, la que dio sin saberlo el título a este libro: «¡Ay, Medina, el día que mataron a mi hijo!». ¿Qué pasó ese día para que la madre del mito más grande del toreo supusiera que habían matado a su hijo?: que, posiblemente, entre todos mataron a Manolete, pero él solo se murió. Islero le pagó la estocada en la suerte contraria y Francisco Cano Canito –ahí está, a sus casi cien años, con su cámara al hombro en todos los callejones de España– retrató la muerte en volandas; los subalternos erraron el camino a la enfermería, el torero perdía sangre a borbotones, medio Linares quiso dar sangre al mito… hasta que, finalmente, una vez cosida la herida y habiendo fumado un cigarrillo, preguntado por su madre y confesado con un cura, la cornada del plasma le provocó un shock anafiláctico. «Don Luis, que no veo, que no veo.» Fue lo último que se le oyó decir. Y aquel enorme «ciprés de la soledad» hizo cierto el presagio de Lola Flores cuando le dijo a Manolo Caracol, esa misma tarde, viajando por carretera: «Manolo, estoy viendo caballos negros por el cielo». ¿Hubiera el herido salvado la vida si se le hubiese amputado la pierna? No lo sé, pero en España muchos dudan de que hubiera cojones para cortarle una pierna a Manolete. Con todo, el cirujano, doctor Garrido, hizo bien su trabajo. Heroico, solitario, estoico, vertical, impasible, Manolete se hizo bronce en la memoria de España, Madre Tierra a la que, como a doña Angustias –«la ceniza y el ascua»–, se le moría el torero todas las tardes.

Aquella tarde, Manolete olía a muerto. Y hacia esa muerte, ¿qué lo llevaba? Cuenta Tico Medina lo que le han contado tras cincuenta años de escritor a portagayola: la cornada, la carretera, el coño, la cocaína, la cirugía… y también, un poco, Córdoba. He estado una tarde encerrado con el libro de Tico y creo ahora mismo estar en Linares, año 47, viendo agonizar al cuarto califa y oyendo el compás del tiempo en el goteo de su sangre cayendo sobre una palangana después de atravesar el colchón de la camilla en el que era intervenido. «El público sólo está contento conmigo cuando me ve camino de la enfermería», decía el ''monstruo" se le exigía todo, se le protestaba casi todo, se le cambiaba la letra original del pasodoble que llevaba su nombre, querían poco menos que beberle su sangre… aunque, al final, alguien dejó dicho aquello de «teníamos hambre, pero teníamos a Manolete», el arte gótico del toreo, el matador salido de un cuadro de El Greco, el que se hizo carne de superlativo. Manuel Rodríguez fue a morir poco antes de soltar definitivamente los trastos; su idea era acabar con el calvario de la temporada y marchar a México un tiempo, casarse con Lupe Sino, a la que amaba ferozmente, e instalarse en Córdoba a vivir de sus negocios. Era millonario: treinta años, treinta millones. Cobraba cuarenta mil duros de la época por tarde en aquellos años cuarenta, cuando un sueldo bueno en España no llegaba a los cuatro dígitos. Vivía en la mejor casa de Córdoba, entregada al amor de su madre, doña Angustias, la que dio sin saberlo el título a este libro: «¡Ay, Medina, el día que mataron a mi hijo!». ¿Qué pasó ese día para que la madre del mito más grande del toreo supusiera que habían matado a su hijo?: que, posiblemente, entre todos mataron a Manolete, pero él solo se murió. Islero le pagó la estocada en la suerte contraria y Francisco Cano Canito –ahí está, a sus casi cien años, con su cámara al hombro en todos los callejones de España– retrató la muerte en volandas; los subalternos erraron el camino a la enfermería, el torero perdía sangre a borbotones, medio Linares quiso dar sangre al mito… hasta que, finalmente, una vez cosida la herida y habiendo fumado un cigarrillo, preguntado por su madre y confesado con un cura, la cornada del plasma le provocó un shock anafiláctico. «Don Luis, que no veo, que no veo.» Fue lo último que se le oyó decir. Y aquel enorme «ciprés de la soledad» hizo cierto el presagio de Lola Flores cuando le dijo a Manolo Caracol, esa misma tarde, viajando por carretera: «Manolo, estoy viendo caballos negros por el cielo». ¿Hubiera el herido salvado la vida si se le hubiese amputado la pierna? No lo sé, pero en España muchos dudan de que hubiera cojones para cortarle una pierna a Manolete. Con todo, el cirujano, doctor Garrido, hizo bien su trabajo. Heroico, solitario, estoico, vertical, impasible, Manolete se hizo bronce en la memoria de España, Madre Tierra a la que, como a doña Angustias –«la ceniza y el ascua»–, se le moría el torero todas las tardes.

Tico es el mejor contador de historias que conozco; cualquier detalle es suficiente para reproducir una escena. Hubiese sido un grandioso director de cine: maneja el tiempo, mastica las palabras, dosifica los misterios de la trama… No conoció al torero, pero sí a la madre y a la novia; y al apoderado, y al subalterno, y al cirujano, y al albacea, y al compañero de cartel, y al ganadero, y al picador, y al fotógrafo. Habló con todos y guardó celosamente los testimonios, incluidos los olores y los ruidos, como hacen los grandes reporteros. Hoy, más de sesenta años después, cuando el diestro contaría con la edad de noventa y un años, lo publica en un libro primoroso que me ha envuelto en melancolía de tarde septembrina. Parece que lo estoy viendo, vestido de pena y oro…